|

Madame Lerroux, elaborazione fotografica di Stefano Viaggio, febbraio 2015 |

Il conflitto tra

apparenza e conoscenza è dentro la storia della fotografia. Ritenuta, nei primi

cinquant'anni della sua storia, la più esatta riproduzione della realtà e per

questo rigettata da intellettuali come Baudelaire in nome della

contrapposizione tra la sensibilità per la bellezza riservata a pochi e la volgarità

della società di massa, la fotografia è considerata oggi come qualcosa di non

facilmente decifrabile. Che cos'è il volto di un uomo o di una donna ritratto

in una fotografia, se non l'ombra di un momento nel passaggio reale di questa

persona lungo gli anni della sua vita, dalla nascita alla morte? Cosa è

accaduto, accade o accadrà in un paesaggio fotografato in una bella giornata di

sole? Quale archetipo evoca il particolare di un oggetto di uso comune? Che

idea suggerisce un segno tracciato su un muro o lo strappo di più manifesti

incollati su una bacheca nel corso del tempo?

Il processo fotografico

appare misterioso e di difficile comprensione alla massa di coloro che

abitualmente fotografano e anche l'introduzione delle fotocamere digitali non

ha aiutato la conoscenza di ciò che significa quella "camera obscura" che affascinò coloro che cercarono di carpire

un'immagine del reale con il solo aiuto della luce naturale. Questa successioni di luoghi bui (l'interno della

fotocamera e della stanza in cui si sviluppano e si stampano le copie positive)

ha suggerito ad alcuni studiosi di proporre come prima riflessione sulla

fotografia, il famoso mito della caverna di Platone di cui presentiamo il testo

e che evoca il perenne conflitto tra l'apparenza dell'ombra e la faticosa

conoscenza del reale.

|

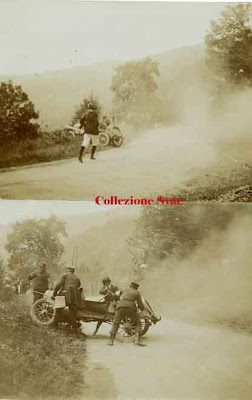

da L'Illustrazione popolare, 18176 |

da Repubblica di Platone [dialogo tra Socrate e Glaucone]

1 [514 a]– In séguito,

continuai, paragona la nostra natura, per ciò che riguarda educazione e

mancanza di educazione, a un’immagine come questa. Dentro una dimora

sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e ampia quanto

tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano

dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e

da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere

attorno il capo. Alta e lontana brilli alle loro spalle la luce d’un fuoco e

tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Lungo questa pensa di

vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono

davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. – Vedo,

rispose. – Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti

[c] di ogni sorta sporgenti dal margine, e statue e altre [515 a] figure di

pietra e di legno, in qualunque modo lavorate; e, come è naturale, alcuni

portatori parlano, altri tacciono. – Strana immagine è la tua, disse, e strani

sono quei prigionieri. – Somigliano a noi, risposi; credi che tali persone

possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, altro se non le ombre

proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? – E

come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? – E per gli oggetti

trasportati non è lo stesso? – Sicuramente. – Se quei prigionieri potessero

conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro

visioni? – Per forza. – E se la prigione avesse pure un’eco dalla parete di

fronte? Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che

la giudicherebbero diversa da quella dell’ombra che passa? – Io no, per Zeus!,

[c] rispose. – Per tali persone insomma, feci io, la verità non può essere

altro che le ombre degli oggetti artificiali. – Per forza, ammise. –

|

Da L'Illustrazione Popolare 1876 |

Le ombre dei burattini e l'artificio dei burattinai,

i giochi con la luce che proietta sui muri ombre misteriose divennero veri e

propri spettacoli che si organizzavano i locali pubblici e privati, prima (ma anche

dopo) che Niepce e Daguerre mostrassero

al mondo che era possibile realizzare un'immagine con uno strumento meccanico. Il sogno era trasformare quell'ombra così lungamente studiata da

alchimisti, artisti e intellettuali in un oggetto, rappresentato materialmente dalla

lastra fotografica che riproduceva un luogo, un monumento, il ritratto di una

persona. Ma la conoscenza del reale è difficile: come nella storia

della vita tentativi e prove fallite hanno accompagnato l'evoluzione della

specie, così la strada della conoscenza si presenta ardua da percorrere.

Platone immagina che un prigioniero della caverna venga liberato e

improvvisamente portato alla luce e all'aria aperta.

Da Repubblica di

Platone

– Esamina ora, ripresi,

come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall’incoscienza. Ammetti

che capitasse loro naturalmente un caso come questo: che uno fosse sciolto,

costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e

levare lo sguardo alla luce; e che così facendo provasse dolore e il barbaglio

lo rendesse incapace di [d] scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre.

Che cosa credi che risponderebbe, se gli si dicesse che prima vedeva vacuità

prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto

verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? e se, mostrandogli anche

ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costringesse a

rispondere che cosa è? Non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più

vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? –

Certo, rispose. 2 [e] – E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non

sentirebbe male agli occhi e non fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui

può sostenere la vista? e non li giudicherebbe realmente più chiari di quelli

che gli fossero mostrati? – È così, rispose. – Se poi, continuai, lo si

trascinasse via di lí a forza, su per l’ascesa scabra ed erta, e non lo si

lasciasse prima di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non

s’irriterebbe [516 a] di essere trascinato? E, giunto alla luce, essendo i suoi

occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette

vere. – Non potrebbe, certo, rispose, almeno all’improvviso. – Dovrebbe, credo,

abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore. E prima osserverà, molto

facilmente, le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti

nei loro riflessi nell’acqua, e infine gli oggetti stessi; da questi poi,

volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, [b] potrà contemplare

di notte i corpi celesti e il cielo stesso più facilmente che durante il giorno

il sole e la luce del sole. – Come no? – Alla fine, credo, potrà osservare e

contemplare quale è veramente il sole, non le sue immagini nelle acque o su

altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria. –

Per forza, disse. – Dopo di che, parlando del sole, potrebbe già concludere che

è esso a produrre le stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo

visibile, e ad essere [c] causa, in certo modo, di tutto quello che egli e i

suoi compagni vedevano. – È chiaro, rispose, che con simili esperienze

concluderà così. – E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che

aveva colà e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe

felice del mutamento e proverebbe pietà per loro? – Certo. – Quanto agli onori

ed elogi che eventualmente si scambiavano allora, e ai primi riservati a chi

fosse più acuto nell’osservare gli oggetti che passavano e più [d] rammentasse

quanti ne solevano sfilare prima e poi e insieme, indovinandone perciò il

successivo, credi che li ambirebbe e che invidierebbe quelli che tra i

prigionieri avessero onori e potenza? o che si troverebbe nella condizione

detta da Omero e preferirebbe “altrui per salario servir da contadino, uomo sia

pur senza sostanza”, e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e

vivere in quel modo? – Così penso anch’io, rispose; [e] accetterebbe di patire

di tutto piuttosto che vivere in quel modo. – Rifletti ora anche su quest’altro

punto, feci io. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul

medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra, venendo all’improvviso

dal sole? – Sì, certo, rispose. – E se dovesse discernere nuovamente quelle

ombre e contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri, nel periodo

in cui ha la vista offuscata, prima [517 a] che gli occhi tornino allo stato

normale? e se questo periodo in cui rifà l’abitudine fosse piuttosto lungo? Non

sarebbe egli allora oggetto di riso? e non si direbbe di lui che dalla sua

ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare

di andar su? E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri,

forse che non l’ucciderebbero, se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo? –

Certamente, rispose. [...]

da Repubblica di Platone, Opere, vol. II, Laterza, Bari,

1967, pagg. 339-342, il testo è tratto dal sito: http://www.liceomanara.it/sites/default/files/programmi1/antologia_Platone_miti.pdf

|

| da L'Illustrazione popolare, 1876 |

La posa fotografica di lunga durata o della

frazione di un secondo presuppone un cambiamento nello stato d'animo di chi fotografa e di chi è

fotografato. E' come una sospensione che coinvolge non solo il corpo. Nel

momento in cui si è fotografati qualcosa passa nella nostra testa, insieme a

tanti pensieri può accadere che ne venga uno: dove finirà questa fotografia? E insieme

a questo è possibile un altro: come sarò

in questa fotografia? E poi ancora: che uso faranno della mia immagine? Chi

fotografa non può fare a meno di subire un'altra emozione: la conoscenza e

l'esplorazione, anche di un volto amato o di un luogo assolutamente noto. Ogni

fotogramma è diverso da quello precedente o seguente. Turbamento e conoscenza

si unificano nell'atto fotografico ed è per questo che la fotografia è

affascinante. Ci sono persone che non amano essere fotografate o fotografare, è

come se il dover violare o attraversare per un attimo la caverna oscura di

Platone le intimorisse. Nelle stanze immaginarie di questo museo immaginario,

cercheremo di dare qualche risposta alle domande che abbiamo appena posto,

forse anche in modo arbitrario.

La prima stanza in cui entreremo nel prossimo

articolo è quella della "vita e

della morte".